今回の基本情報対策は、開発技術です。2回目になります。状態遷移図や、決定表、オブジェクト指向など、設計技法に関する問題を選びました。設計技法には図や表を使うものが多いので、図や表をどういった場面で、どんな目的で使用するかを押えるようにしましょう。

問題 1

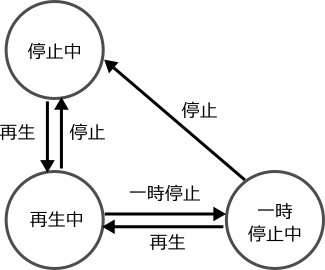

要求の分析・設計時に使用する状態遷移図の説明として,適切なものはどれか。 (基本情報技術者試験 平成26年春期 午前問48)

(A) 階層構造の形でプログラムの全体構造を記述する。

(B) 時間の経過や制御信号の変化などの,状態を変化させるきっかけと,変化に伴って実行する動作を記述する

(C) システムの機能を概要から詳細へと段階的に記述する。

(D) 処理間のデータの流れをデータフロー,処理,データストア及び外部の四つの記号で記述する。

正解は B。

状態遷移図とは、システムがとりうる状態を表現し、状態の間を遷移する際の、条件やイベントを明記した図です。

状態遷移図の例

(A) 階層構造の形でプログラムの全体構造を記述する。

これは誤りです。プログラム構造図の説明です。

(B) 時間の経過や制御信号の変化などの,状態を変化させるきっかけと,変化に伴って実行する動作を記述する

これは正しいです。状態遷移図の説明です。

(C) システムの機能を概要から詳細へと段階的に記述する。

これは誤りです。システム設計図の説明です。

(D) 処理間のデータの流れをデータフロー,処理,データストア及び外部の四つの記号で記述する。

これは誤りです。DFDの説明です。

問題 2

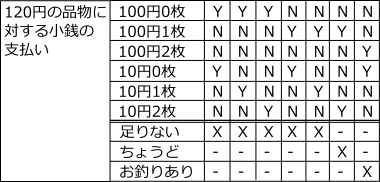

システム開発で用いる設計技法のうち,決定表を説明したものはどれか。 (基本情報技術者試験 平成26年秋季 午前問46)

(A) エンティティを長方形で表し,その関係を線で結んで表現したものである。

(B) 外部インタフェース,プロセス,データストア間でのデータの流れを表現したものである。

(C) 条件の組合せとそれに対する動作とを表現したものである。

(D) 処理や選択などの制御の流れを,直線又は矢印で表現したものである。

正解は C。

決定表とは、複数の判定条件の組み合わせと、条件が満たされた場合の動作を一覧にした表です。

決定表の例

(A) エンティティを長方形で表し,その関係を線で結んで表現したものである。

これは誤りです。E-R図の説明です。

(B) 外部インタフェース,プロセス,データストア間でのデータの流れを表現したものである。

これは誤りです。DFDの説明です。

(C) 条件の組合せとそれに対する動作とを表現したものである。

これは正しいです。決定表の説明です。

(D) 処理や選択などの制御の流れを,直線又は矢印で表現したものである。

これは誤りです。フローチャートの説明です。

問題 3

多相性を実現するときに,特有のものはどれか。 (基本情報技術者試験 平成26年秋季 午前問47)

(A) オーバライド

(B) カプセル化

(C) 多重継承

(D) メッセージパッシング

正解は A。

オーバライドとは、上位のクラスのメソッドを、下位のクラスにおいて、異なる処理で書き換えることです。多相性を実現できます。

(A) オーバライド

これは正しいです。

(B) カプセル化

これは誤りです。カプセル化は、オブジェクト内の詳細なデータや処理を隠蔽し、独立性や保守性を高めることです。

(C) 多重継承

これは誤りです。多重継承は、あるクラスが複数のクラスから継承されている、すなわち複数のクラスの性質を持っている状態です。

(D) メッセージパッシング

これは誤りです。メッセージパッシングとは、オブジェクトにメッセージを投げて、メソッドを呼び起こすことです。